导语:

对于产品经理来说,沟通是职场中***关重要的一课。平日里,开发和设计团队就项目问题进行探讨时,时不时冒出的术语可能会让产品经理一头雾水。而大多情况下为避免被鄙视,产品经理还得继续故作姿态、点头称是,然后在桌子底下默默百度。

为拉近产品经理与技术哥哥之间的心灵距离、传递有效信息、共建和谐互联网社会,于是笔者就项目沟通时常见的一些名词或概念罗列出来并加以解释分析。

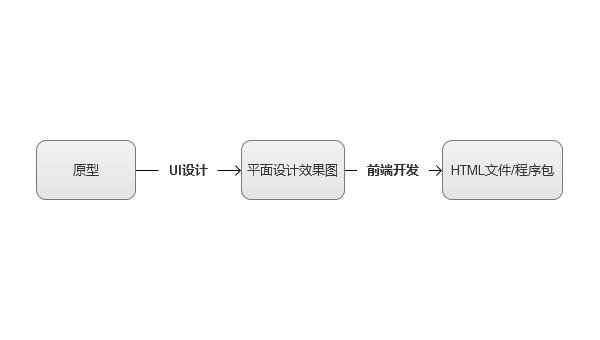

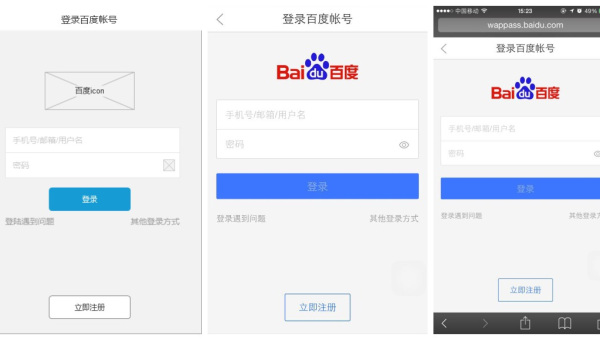

UI

待产品经理产出产品(网页或APP)原型之后,会提交给设计部门进行UI设计。UI设计是指设计师根据原型完成交互良好、界面美观的设计效果图。

前端

将UI提供的设计效果图制作成为适合浏览器查看的HTML页面或APP程序包。一般包括制作网页的滚动效果、按钮的点击跳转、交互动效等。

如下组图所示,图1为登录页面的原型设计,通过简单的元件及文字表达出产品经理想要的页面效果;图2是UI设计后的一张平面效果图,图3则是通过前端开发出的具有交互效果的html网页,可完成输入、删除、点击等众多操作。

写死

RTX突然弹出一条消息“地址信息要写死在端里吗?”咦,写死是什么鬼?刚开始接触到“写死”,总感觉它代表着一点儿不祥的预兆。其实,“写死”并没有那么恐怖。写死是指将一些配置或参数固定的写在客户端内,除非重新更新代码、发布版本,一般来说不可更改。不写死则意味着这些数据可以在服务端进行控制,是动态可变的。常见的写死情况会出现在APP底部的TAB栏中,除非大版本迭代,底部导航栏一般保持不变;一些稳定功能、固定信息展示时也会写死在客户端内;写死的内容不需等待网络加载,其交互效果也会得到更好的体现。

脚本

在需要制定定时任务或修复错误数据时,很多时候技术会告诉你“这里需要跑一个脚本”。从百度汉语的翻译中可看到,脚本其实是剧本的意思。演员按照脚本演绎表演内容,每一个场景、动作、对白都是事先编排好的。

IT行业中的脚本通常是指应用程序中的一段可执行文件,可再现的重复运行某一段设定好的任务及规程。例如当你进行网页刷新操作,刷新一次是可人为的;如果你需要定时间间隔、不断地重复刷新操作,此时你便需要一个刷新脚本来执行该操作。例如产品经理每天都要跟踪的产品数据,通常都是通过脚本定时分析的。

接口

顾名思义,接口就是用来连接物体间的一个入口。在软件开发过程中,接口实际上是将某些功能封装好后,方便他人进行调用。比如,在安装灯泡时,你仅仅只需要通过接口将灯泡与电流之间进行连接,通电点亮即可,而并不需要知道电流是如何而产生的。在项目对外合作对接时,经常会使用到接口。例如你需要获取到《产品经理》中的文章列表及内容,那么《产品经理》则需要给你提供一个文章类的接口,你只需调用这个文章接口,即可在自己的平台上展示《产品经理》中的文章内容。使用接口,能大大简化开发难度,有效提高开发效率。

SDK

英语全称为Software Development Kit,翻译过来则是软件开发工具包。SDK是辅助开发某一类软件的相关文档、范例和工具的集合。在进行安卓的应用软件开发时,我们必须在官网下载Android SDK;在软件内嵌入第三方在线支付时,必须要引入相关的支付SDK;当产品需要地图导航功能而自身不具备强大的算法能力及系统支撑,则需要用到相关的地图SDK来辅助产品的功能实现。农民需要借助锄头等工具来播种灌溉、木匠需要借助斧头等工具来伐木砍树,而程序员在进行开发时也需要使用到SDK这一必不可少的实用工具。有道是,哪里有困难哪里就需要SDK。

继续介绍S家族的一枚大将:搜索引擎优化。在百科上,针对SEO有十分详细具体的解释“seo是指通过站内优化比如网站结构调整、网站内容建设、网站代码优化等以及站外优化,使网站满足搜索引擎收录排名需求,在搜索引擎中提高关键词排名,从而吸引精准用户进入网站,获得免费流量,产生直接销售或品牌推广。”SEO并不是产品经理所必须要精通的,但***好能掌握其大概用途及目的。简单的SEO一般是通过优化网页内部标签及内容、提高外链内链质量的方式来进行的。笔者在此举一个例子:

优化前:

优化后:

可以看出,在优化后的网页代码中,标签内加入了大量的关键词,而关键词能够有助于爬虫在查取网页内容时将该网站展示在搜索结果页。当然,仅是标签的优化是远远不够的,SEO还需要倚仗高质量的网站内容。

SEO的结果:直接的体现结果则是在搜索固定关键词之后展示的排名先后。

缓存

想必这个词对大家并不陌生。在视频软件内,大家可以通过缓存的方式将电视剧、电影存入手机中,简单来说,缓存可以称之为历史数据。

某天,在活动页更新上线之后,产品经理一测试发现内容还是错误数据时,开发就会冷冷地告诉你“Ctrl+F5强制刷新一下”,然后你发现什么都对了。这是因为网页浏览后,一般会在本地留下缓存,普通刷新的话,浏览器会优先获取缓存里的资源代替从服务器上请求,以提高访问速度,强制刷新则是告诉浏览器不要获取缓存,重新从服务器请求网页上的所有资源。在有些用户场景下,缓存的作用举足轻重。例如用户在浏览文章、图集时,将加载的数据就以缓存的形式存储在本地,在下次看回这篇文章、图集时就不需要加载了,一是减少用户等待时间、二是节约网络流量;另外在网络情况不佳时,可以设计通过缓存的方式给用户展示部分内容,而不是留给用户一个空白的页面,让用户什么都无法操作。如上图,则是缓存提供给用户所看到的界面。

在各种广告渠道的细分市场中,互联网广告早已占据一半以上,传统媒体连续多年的负增长拖垮了众多报纸、杂志等传媒组织。

而近两年互联网广告中,微信公众号这一渠道的市场份额增速惊人,以***于整个投放环境都乱象丛生,有人说效果显著,也有人怒砸数十万也看不到半点水花,如何把投放做到精准、高效,这是一个***问题,因为长期接触新媒体,近水楼台先得月,我来说说个人的看法。

01.传播广度

微信公众号的传播广度跟以下几个因素相关:

1)用户基数

2)内容黏性

3)打开率和分享率

用户基数不多说了,***重要的指标,行业定价基本以该指标为准。内容方面,主要看垂直度,与用户的连接强度,以及内容本身的质量,是否能引导用户建立标准化的阅读习惯等等。比如专业的新媒体运营团队,都会在每天固定时间推送,前后浮动不超过10分钟,这样能保证用户较稳定的打开率。而是否分享出去,还要看内容本身属性是否能激发用户的情绪传递意愿,比如恶搞视频就容易被用户分享,而行业干货就更容易被收藏。

分享又可以分为朋友圈、群聊(点对点分享可忽略不计),通常情况下分享到群聊的扩散程度不如朋友圈。***此我们可以得出公众号的传播广度=用户基数*打开率*(1+分享率*扩散系数),当然这个扩散系数又包含了分享给他人之后的二度、三度***N度分享,热点能刷屏都得益于此。目前公众号打开率已跌***5%附近,用户基数大的号以及原创类自媒体的打开率会高一些(受到分享扩散和长尾的影响)。

所以如果有可能的话,当你投放广告之前,让对方提供打开次数与分享次数的后台截图,即可清晰预判此次投放的传播广度,进而评判此次投放的价值,不过大多数情况下对方是不愿意给你的,有人会说直接看阅读数不就好了,你是假装不知道这个世上有群控吗?

对方不给怎么办?也不难,或者去相关的第三方机构查阅白名单,或者利用分钟级监测数据走势,相比广告费,这些开销都微不足道。(你非要人肉监控也是可以的)

02.同等传播的不同转化

即便你的投放文案有了非常喜人的阅读数据,但未必就表示会有效果和转化,我们不妨假设:

方案A:投放1个超级大号,获得了100万次曝光

方案B:投放10个普通大号,合计也获得了100万次曝光

方案C:投放100个中小号,合计依旧是100万次曝光

先说价格,如果根据万粉价来计算,超级大号的万粉价相对更高,但是因为超级大号的扩散系数也大,与粉丝基数比对,曝光率更高,所以***终的价格反而有可能低于方案B和C,但因个体差异大,主要取决于公众号自身定位与用户价值,比如女性时尚类就会比幽默搞笑类的单价更高。

再说效果,三个方案都有100万次阅读,但体现在效果上却可能大相径庭。***理想的情况自然是某个大号属性与广告主的商业价值完全匹配,不仅媒体乐意接单,而且读者愿意买单,一下子就瞄准到一个巨大的鱼塘,转化的价值能轻松cover投放成本,然而回归到现实当中,我们只能寻找所谓的近似匹配。超级大号的问题在于100万曝光中或许有20万是来自于外部而非公众号内部,这个折扣是不能被看作潜在用户计算的。

但你会发现许多品牌商爱投大号,名不见经传的小号从来没有出现过大品牌,这个主要与投放目的有关。一方面需要在品牌价值上体现对等性,毕竟大品牌对应大V才说得过去,找小号做广告未免有自降身价、低人一等的意味,另一方面某些品牌商本来就不指望在曝光之时获取转化,而是以品宣为主,转化只是推广后的长期溢价,比如房产、汽车、***品,这些投放目的更多是建立用户对品牌的认知。

换言之,如果你更在意“阅读原文”、“长按识别二维码”等形式的转化,除了做好宣传内容和转化落地页的用户体验之外,***重要的是圈更多的潜在用户,而这个潜在用户与公众号属性却不是强关联,很多人分不清这一点,或者说不知道如何辨别、验证,只能选择以公众号属性为判断标准。

举个例子,比如某个珠宝商想在情节人前夕做一次投放,推广节日当天的优惠活动,他可能会选择文摘类、情感类的媒体上去投放,但事实上这类号的女性比例远大于男性比例,运营妹纸用心撰写的软文确实引起很大反响,大家在评论区纷纷议论情人节的各种狗血与美好,但不见得转化就高。然而这个珠宝商并没有想到汽车类、财经类、军事类等自媒体也可以是投放对象,看似调性不符,实则有意想不到的转化,就如同超市在尿布货架的旁边放置啤酒促使两者销量都上升的化学反应一样。

03.挖掘用户

当我们无法用有效堤坝去拦截积蓄流量时,很多人提出了“影响力”这一指标,即一个广告是否能在公众号上获取***大价值,关键不在于流量而在于该号的影响力。因为在没有更好的精细化数据支撑营销策略时,我们愿意相信围绕在品牌和IP周围的粉丝圈,他们在价值观、个人标签方面必然拥有重叠的部分,这能有效降低投放的决策成本。

然而风险是你在价值观判断上出现偏差,差之毫厘即可失之千里,价值观能触发框架效应。小E同时关注了公众号M和P,其中M是小E欣赏认可的自媒体,P是小E消遣时光的幽默精选,如果两个号推广同样的产品,对于小E的刺激程度是不同的。

通过语义分析和数据沉淀,就可以对一个公众号在不同维度上进行定向分析,采集样本包括标题、简介、推文、评论等。某些公众号虽然内容三观正,但是为了获取流量采取了某些具有暗示性的标题,例如色情、八卦等,进去之后才发现原来不是这么回事,许多人本着既来之、则看之的心态继续往下拉,这类形式的文案曝光率也很高,但从广告投放价值上来分析,转化率是偏低的。

从用户价值层面来说,同样10w+的阅读,80%打开率+20%的扩散率,效果会好于50%打开率+50%扩散率。那为什么我们还要找10个小号而不是1个大号呢,难道这样不是把用户群体分散了吗?

其实跟投资的道理一样,为了规避你在价值观上的判断偏差,策略上倾向于把风险分摊在多个公众号上,因此除了有长远战略意义的大品牌爱投大号,关注即时回报则需要投放更多的小号,加速资金流转和复投。

但不论是大号或小号,高度垂直且自带IP的自媒体价值会更高,***触达对阅读量作出的贡献越大,用户价值也就越大(价值观判断正确的情况下)。

04.报价形式

目前新媒体广告领域依旧以一口价为主,参考标准以粉丝数为主,阅读量/点赞率/打赏等指标只是广告投放者自行评估的判断依据而已。尽管我对这一形式的延续持乐观态度,但不得不考虑到当头部公众号固化了***梯队后,第二、第三梯队中等数量级的媒体广告价值会趋向于一个更稳定的标准。

而当我们更多以千阅价去衡量一次广告的价值几何,媒体推广的价值形式终究会倾斜到CPM(千次曝光成本),粉丝群的含金量也会以某个参数的形式在计算中加权考虑,尽管***终的呈现可能依旧是一口价,但背后的运算逻辑并不会如同当下只谈粉丝数那么简单。

市场还在野蛮生长之时,你跟人谈规则、讲标准都是一厢情愿,所以很多人在新媒体上投放试水,发现效果甚微便扬长离去,转而押宝竞价,因为大家认为竞价的烧钱模式会比较透明,你能更直观地感受到每一块钱是如何流走的,就像淘宝直通车,不管你会开不会开,按照cpc(按点击付费)模式总能有用户进来,并且策略可以随时调整,方向盘在自己手里。而公众号广告却不知道自己是怎么亏的,就连mp后台数据人家也未必肯给你。

将竞价的理念延伸过来,要想在新媒体上的广告掷地有声,首先你要有投放组合、风险管理的意识,这样才有可能通过合理配置将自己的推广预算效益***大化。

很多人会嫌数据不透明、造假、水分大等行业乱象而放弃这一推广渠道,但必须承认投放公众号的cpm价值可能是***高的推广形式之一,原因除了统计方式不一样外,更关键的是在其它平台上用户感知与信息流的碰撞较浅。

我们知道在微博上做推广,草根号几十万曝光量的报价或许只是几千而已,不过一线明星收费50万***数百万不等,在资讯类、新闻类feed流中放贴片的流量也大得惊人,但转化率比公号广告低,进入之后的跳出率也更高。尽管公众号的打开率一路走低,但用户在公众号上的阅读交互确实更深。

在内容上,不同的推广形式其价格也有不同,软广与硬广在价格上有明显差异,甚***大多数有稳定粉丝群的自媒体都不接硬广,部分不接头条等,站在广告主的角度来看,媒体愿意以***人称作信任背书的自然效果更好,不要执着于全部推送自己写的软文。

总而言之,当网民注意力资源被层出不穷的渠道瓜分完后,线上推广将从面到点不断趋向千人千面的精耕细作,需要整合到的资源也越来越宽,比如通过机器学习对文本进行分析,研究营销面向的标题技巧,由大数据支撑的智能投放等等。

或许用不了多久推广渠道又会发生新的变革,我们只是在动态的变化中寻求一块暂时稳定的高地,在下次大变局之前准备好足够的粮草。

***近和几个新媒体运营朋友交流,发现很多人对于新媒体的运营还停留在非常初级的阶段,很多人对于微信公众号运营就是每天编辑一篇文章,发布一下,然后在微信群或者朋友圈分享一下就是微信运营了,但是往往达不到预期的的效果,在我看来微信运营的核心价值是传递信息并产生相应的行为。根据我自己的经验和学习,总结出新媒体运营的九大误区,希望对大家有所帮助。

误区一:单纯的内容运营

微信运营往往过分聚焦内容,好的内容固然是传播的主要前提和因素,但是在写内容前,我们需要依据微信公众号的属性和目标用户特征,推送他们关心的内容,也就是说不要一味的关注内容本身,要依据微信公众号定位和粉丝特诊确定发布内容,没有明确定位的微信公众号是做不好的。

误区二:只知拉粉不知承接

很多运营微信公众号的朋友迫于KPI的压力,往往通过发放礼物、现金红包、付费推广等方式快速拉粉。结果短时间内粉丝增长很快,当然短时间内粉丝流失速度也很快,首先我们要关注拉的粉丝是不是目标精准粉丝。即使是精准粉丝,我们也要为粉丝设计关注后的活动行为路径,让他们能够充分享受微信公众号给予自身的特定需求。不要拉进来就不管了,我们不仅要关注粉丝增长,同时我们要关注粉丝进入后的内容承接和用户行为动线设计。

误区三:活动坐等转化

各种微信号都会定期不定期的举行各种活动,但我们往往陷入我有很多粉丝,我发布一个活动后,就坐等用户报名参与,这种做法是不对的,一场活动不仅要有好的参与内容,更要有好的宣传渠道让更多的人去知道和了解,才能保证活动达到并超过活动预期。

当一个活动制定出来后,我们一定要充分挖掘宣传渠道,通过微信公众号的内外部渠道进行充分宣传,让更多的人知道你的活动,同时应该注意在渠道选择上一定要选择和你的活动主题和参与人群特征高度匹配的渠道才行。同时在用户报名和参与的过程中一定要有流畅和高效的活动参与行为动线。

误区四:广告刷群惹人烦

微信号怎么推广,80%都认为是把内容分享到朋友圈,然后在各个微信群进行刷屏,所以加群发广告成了微信运营***重要的工作内容,结果就是分享了一大堆,但是效果寥寥。反而被群主踢出了群,但是又苦于没有好的办法。首先我觉得你分享的内容是知识还是广告决定了你是否被踢出群的重要因素,同时不要一味的依托微信做营销,可以尝试从微信外部导入一些流量,建立核心用户群体,再通过核心用户群体进行口碑性传播;或者通过新媒体矩阵的互推的方式获得精准粉丝。

误区五:一味分销或微商

相信每一个做微信公众号都有其获利的目的,但是真正好的运营可不是像微商一样分享微信群,发朋友圈刷屏这么简单,而且好的微商早已放弃了简单粗鲁的分享方式,更多的放在了核心用户群的建立和用户口碑深耕。

误区六:永远没有促销策略

你知道促销也是需要策略的吗?你肯定会说我怎么不知道,说的那么信誓旦旦的。促销不仅仅是给予用户一定的物质和精神回馈,更多的需要策略,你有十块钱,是一次给,还是分成一块钱给,是活动开始的时候给还是结束的时候给。这些都需要策略配合,在新媒体活动中,我们要用回馈的方式引导用户参与我们设定好的活动环节,***步做什么,第二步做做什么都是有讲究。就像啤酒和尿不湿的搭配;宽带和有线电视的搭配,让用户觉得自己占了很大的便宜。其实他们是按照企业设计的用户消费行为动线,通过初步促销,深度促销,一部一部被商户引导成为忠实用户,我们的在设计促销的时候也要这样,将促销政策合理分解、逐步引导用户。让用户一步一步成为我们的忠实用户和核心用户。毕竟转化才是***终目的而不是活动本身。

误区七:试一试心态没结果

很多做线上活动运营的小伙伴总是喜欢试一试,往往这种试一试没有任何结果。因为你没办法通过数据或者参考依据去判断你的策略是否准确,也没有办法控制自己的活动节奏是否和用的体验节奏保持一致。往往是忙了一大堆事情,结果却差强人意。活动前想像的人气爆棚没有出现,活动中的活动高潮等到活动结束了还没出现,一个活动成功主要功夫在活动外,活动外是什么?我想应该有以下几点:

活动的任何环节的设置都是有数据可依的;

恰如其分的文案表现和设计呈现;

活动的宣传渠道和活动目标人群高度匹配;

活动有应急方案,当某个环节达不到预期时可以及时调整;

活动数据埋点充分合理,能够实时对活动过程进行数据监控;

活动的用户行为动线设计简单合理,用户易于学习和参与;

活动要有预期,同样要有活动总结报告,为下一次活动提供参考依据;

活动目的明确,切不宜过多,***好设置在两个以内;

误区八:孤立使用微信

微信运营是一个系统的工作,运营本身不是目的,目的是达成想要的结果,所以不要固步自封,自己给自己的运营画禁区。比如说运营吸粉,我们总是希望通过微信系统内部增粉,除了发朋友圈就是分享微信群。其实如果我们对于自己足够自信,我们也可以通过今日头条、搜狐自媒体、企鹅号、百度百家等已经论坛贴吧等多种方式的组合进行吸粉,这都是不错的选择,但是具体操作的时候还是要注重各个媒体平台的人群属性是否和自身的目标用户契合。

误区九:只在营销上找问题

很多人将微信运营和活动运营结果进行分离,认为活动效果不好,是线上的营销人员做的不好,往往忽略了新媒体活动运营的系统性和整体性,应该说从用户接触活动信息的那一刻起就进入了营销的环节,用户在买单之前可能因为任何因素而放弃消费,所以营销效果不好可能出现在任何环节,而不单单是营销的问题,同时也告诉我们运营需要系统的通力配合。要有完善的用户消费体验,从没接触用户的那一刻就应该时刻准备好。